「テレビを新しく購入するから、アンテナケーブルも一緒に購入したい」

「テレビの配置を変えたらアンテナケーブルの長さが足りなくなった……」

アンテナケーブル(同軸ケーブル)は種類が豊富で、どれを選んで買ったらいいのか迷ってしまいますよね。

でも大丈夫。

アンテナケーブルは、「先端の形」「太さ」「長さ」の3つに注目して選べば、失敗しません。

アンテナケーブルは、テレビの入力端子の位置や何を接続したいのかによって選ぶべき先端の形は異なります。また、室内の配線には最適な太さ・長さがあるのです。

この記事では、アンテナケーブル(同軸ケーブル)の基本的な選び方はもちろん、おすすめ商品や配線の仕方もわかりやすくご紹介しています。

この記事を読めば、テレビも問題なく視聴できて、配線もスッキリ見せることができる理想のアンテナケーブルを選ぶことができますよ。

アンテナケーブルは先端の形選びが重要!

最初に、アンテナケーブル(同軸ケーブル)の先端の形を選びましょう。

アンテナの先端の形を間違えて購入すると、テレビ周りの配線がごちゃつく原因になってしまいます。

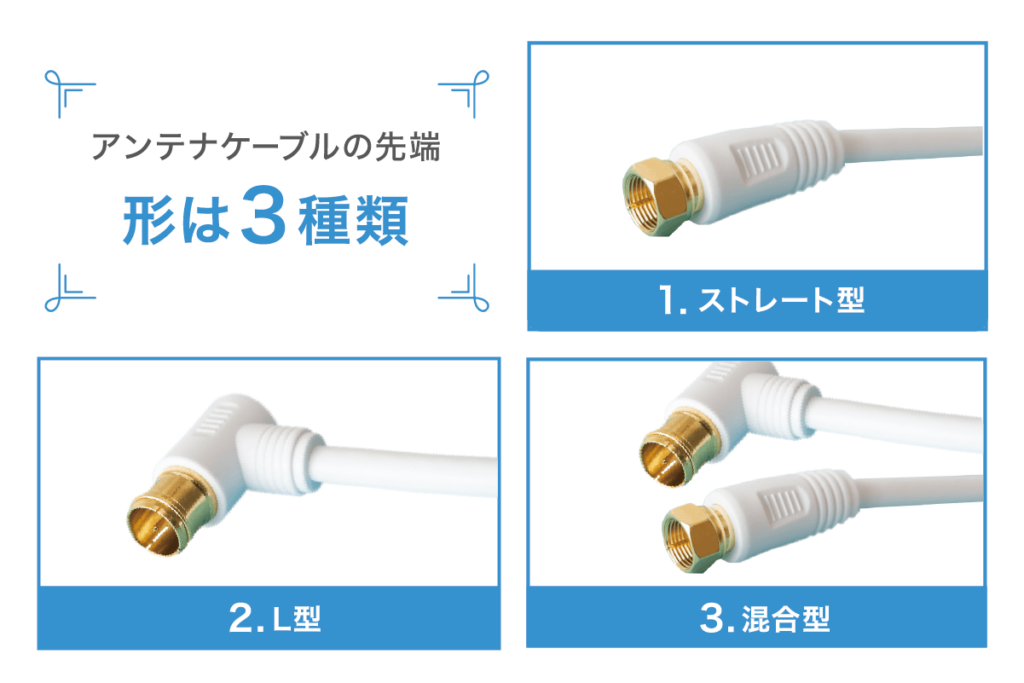

アンテナケーブルの先端の形は、「ストレート型」「L型」「混合型」の3種類です。

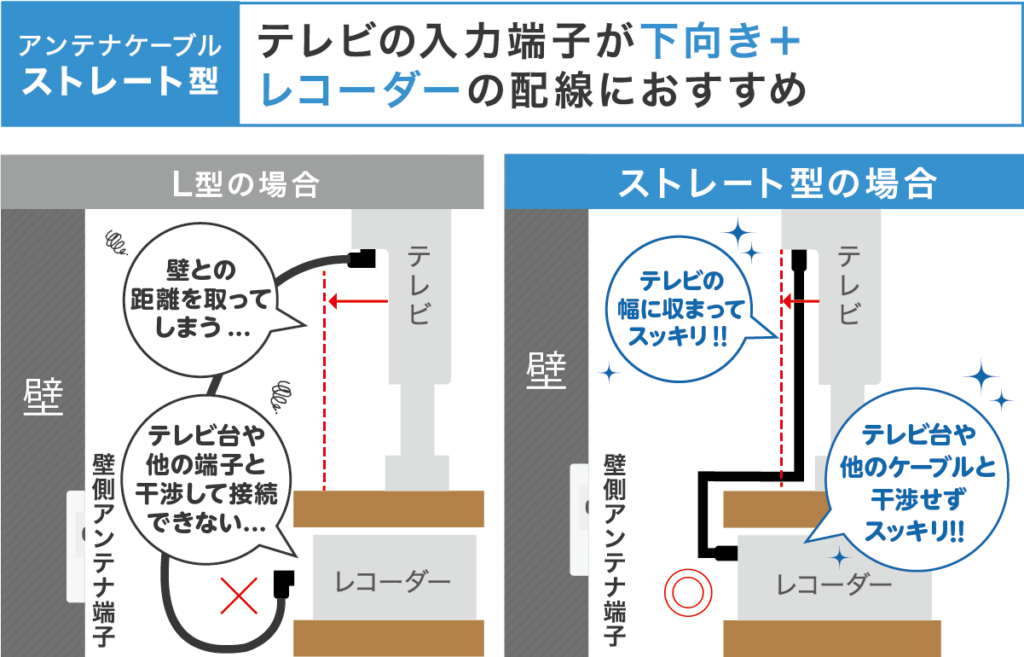

ストレート型はテレビの入力端子が下向き・レコーダーの配線におすすめ

両側が真っすぐになっているタイプです。

- テレビの入力端子が下向き

- レコーダーの接続

の場合に向いています。

▼テレビの入力端子が下向き

ストレート型は、以下のような配線におすすめです。

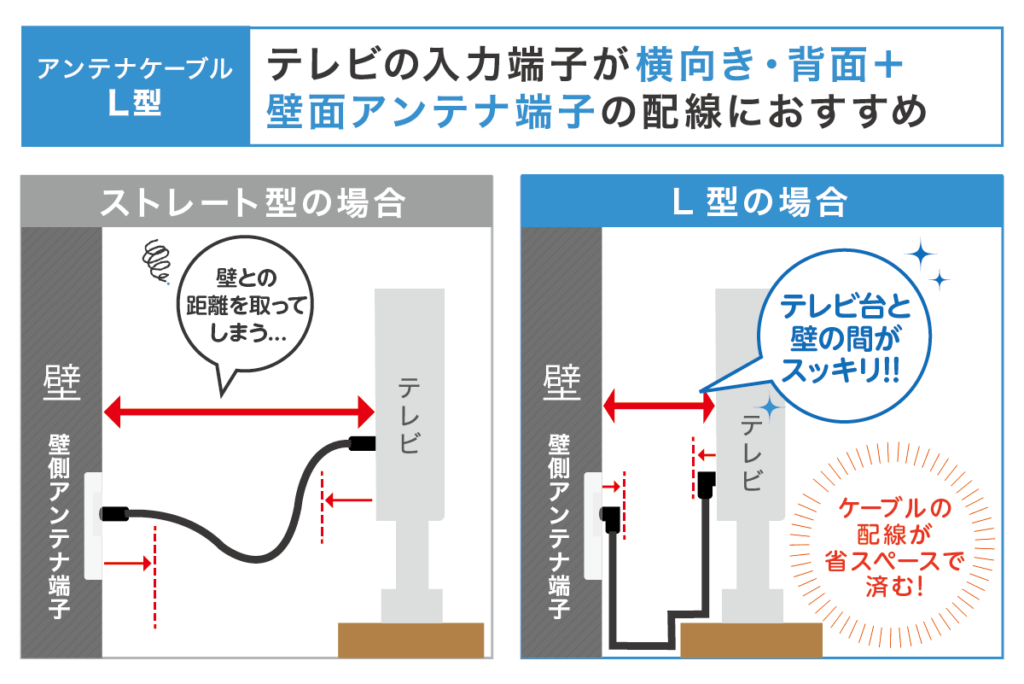

L型はテレビの入力端子が横向き・背面、壁面の配線におすすめ

両側がL型に曲がっているタイプです。

- テレビの入力端子が横向き、背面

- 壁面の接続

の場合に向いています。

L型を壁面に接続すると、壁のアンテナ端子とテレビの距離が縮まり、隙間を減らすことができます。

▼テレビの入力端子が横向き

▼テレビの入力端子が背面

L型は、以下のような配線におすすめです。

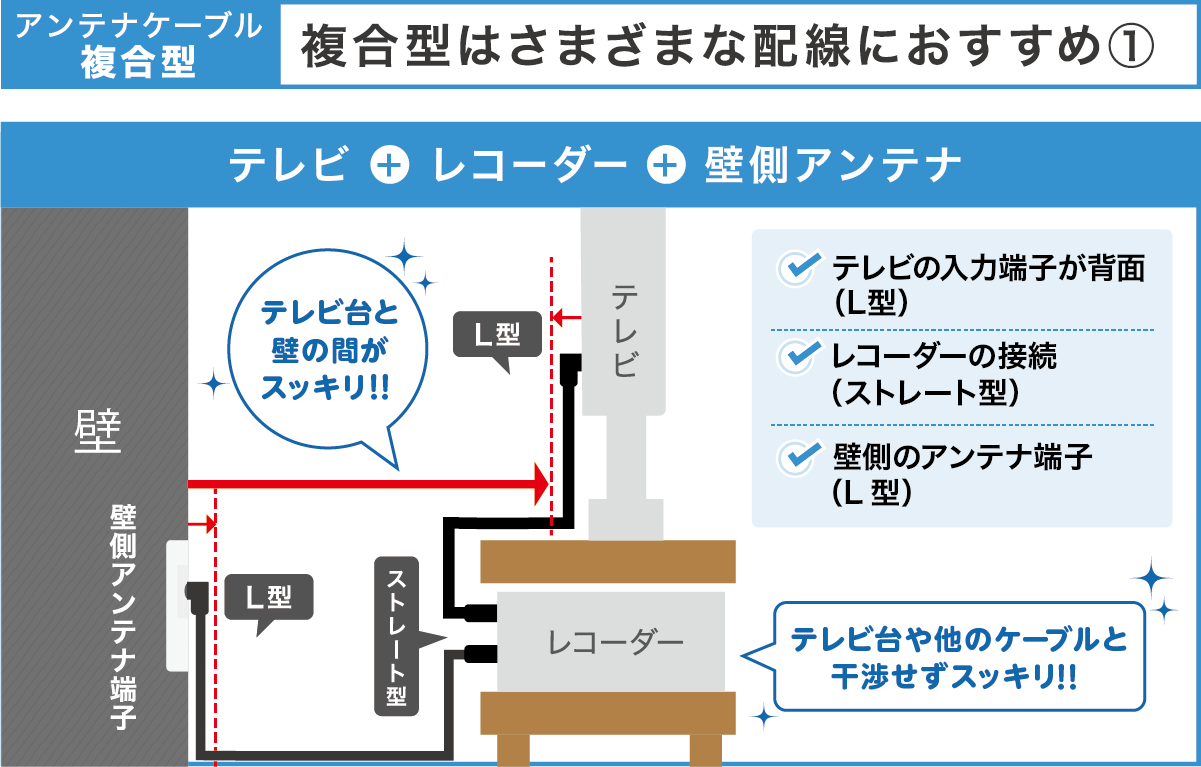

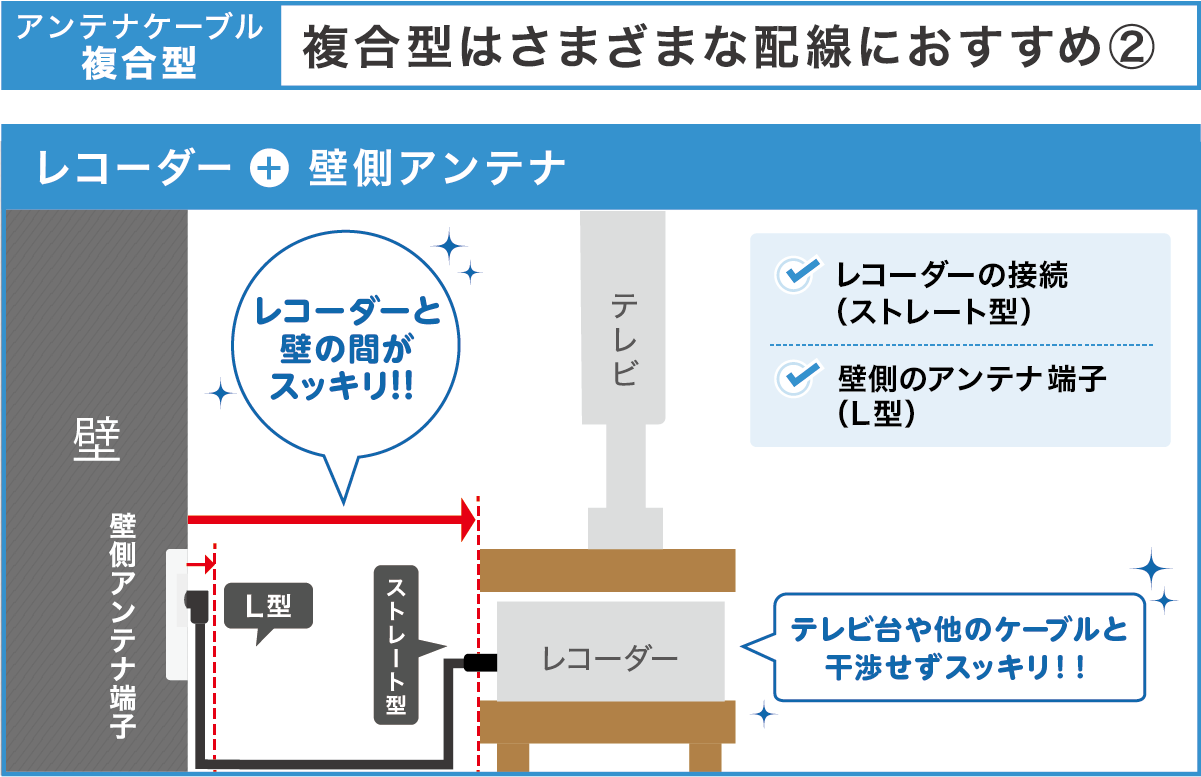

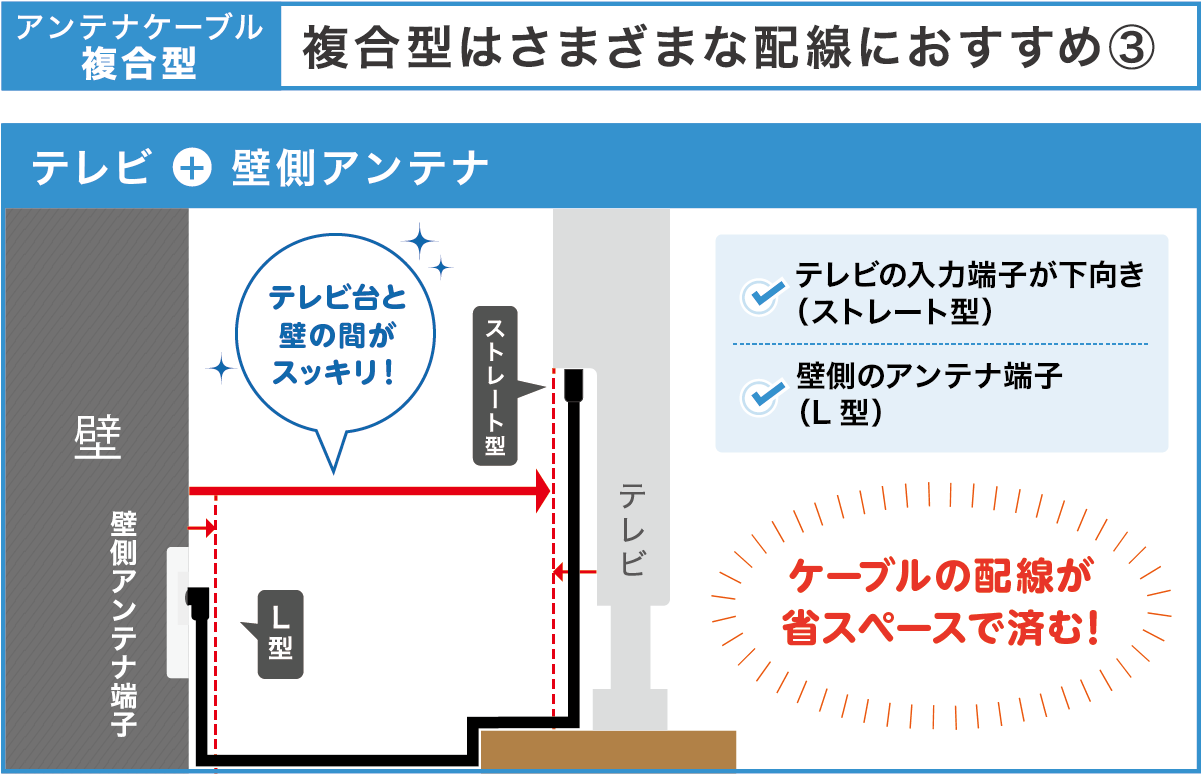

複合型はさまざまな配線に使える万能ケーブル

片側がストレート、もう片側がL型になっているタイプです。

- テレビの入力端子が下向き(S側)

- テレビの入力端子が横向き・背面(L側)

- レコーダーの接続(S側)

- 壁面の設置(L側)

の場合に向いています。

使い勝手が良く、いろんな配線パターンに使用できます。

複合型は、以下のような配線におすすめです。

BS/CSも見る場合は、アンテナケーブルが追加で必要になります。

現在販売されているアンテナケーブルは、BS/CSも対応している商品がほとんどですので、同じものを購入しましょう。

配線の仕方や必要な本数は、「アンテナケーブルのつなぎ方」で詳しくご紹介しています。

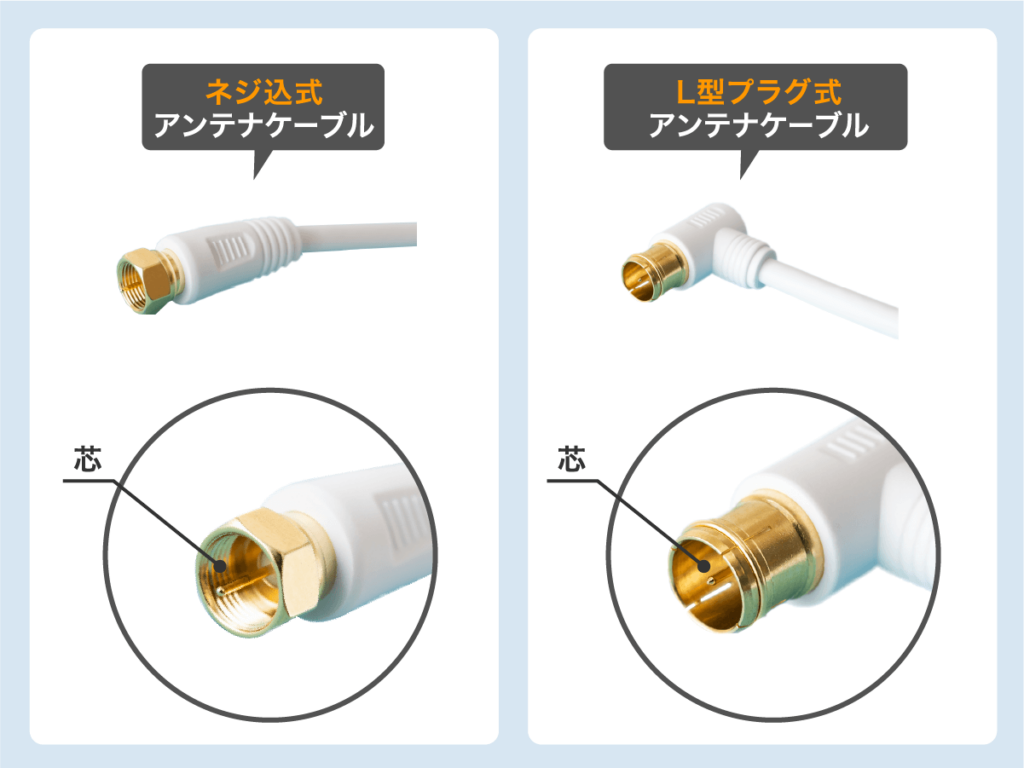

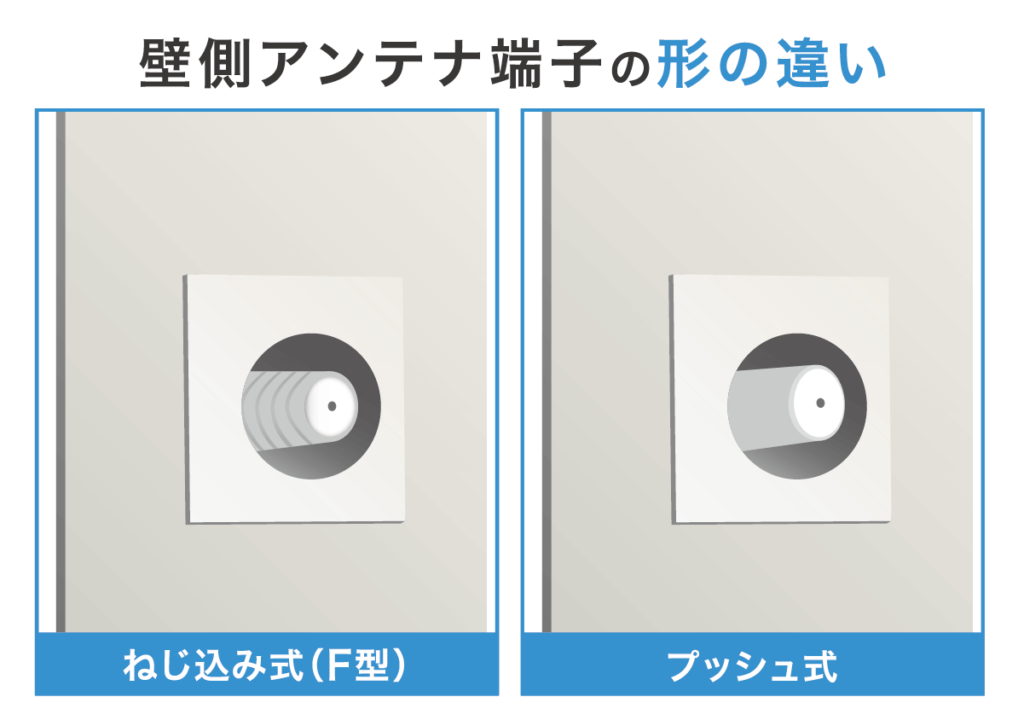

【番外編】ストレート型、複合型はネジ式だと外れにくい!

ストレート型、複合型のアンテナケーブル(同軸ケーブル)は、真っすぐなほうがネジ式になっている商品(F型)があります。

ネジ式はしっかり固定できるため、お子様が引っ張っても抜けづらくて安心です。

ネジ式のアンテナケーブルを使う場合、アンテナ端子やテレビ、レコーダーがネジ式になっている必要があります。現在はネジ式が主流ですので、使用できることがほとんどでしょう。

しかし、住宅によってはアンテナ端子がプッシュ式になっている場合があります。

この記事では、壁側の先端の形はLの形をおすすめしていますが、もし真っすぐの形のネジ式を差し込むのなら、アンテナ端子もネジ式になっているか確認しましょう。

購入すべきアンテナケーブルの先端の形がわかったら、次にアンテナケーブルの太さを選びます。

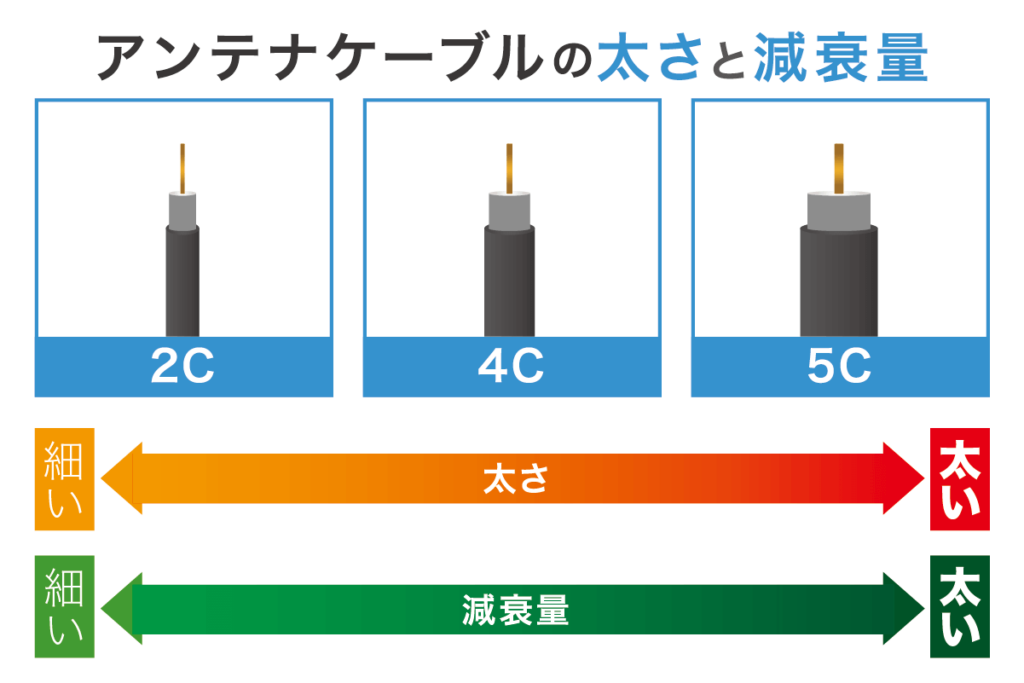

アンテナケーブルの太さは4Cがベスト

アンテナケーブル(同軸ケーブル)の太さは「2C」「4C」「5C」など、「数字+C」で表記されています。

数字が大きくなるほど、アンテナケーブルは太くなります。

アンテナケーブルの太さは、減衰量と配線のしやすさのバランスがいい「4C」がおすすめです

アンテナケーブルは、太くなるほどケーブル内で失われる電気信号の損失(減衰量)を防げるメリットがあります。

しかし、太ければ太いほどいいわけではありません。太いアンテナケーブルには、デメリットもあります。

それは、曲げにくくなってしまうことです。

アンテナケーブルは、テレビの裏に複数配線したり、壁に沿わせたりすることになるため、太くなりすぎると思うように配線できなくなってしまいます。

そのため、アンテナケーブルの太さを選ぶなら、太すぎず細すぎない「4C」が最適でしょう。

アンテナケーブルの購入すべき太さがわかったら、次は長さを選びます。

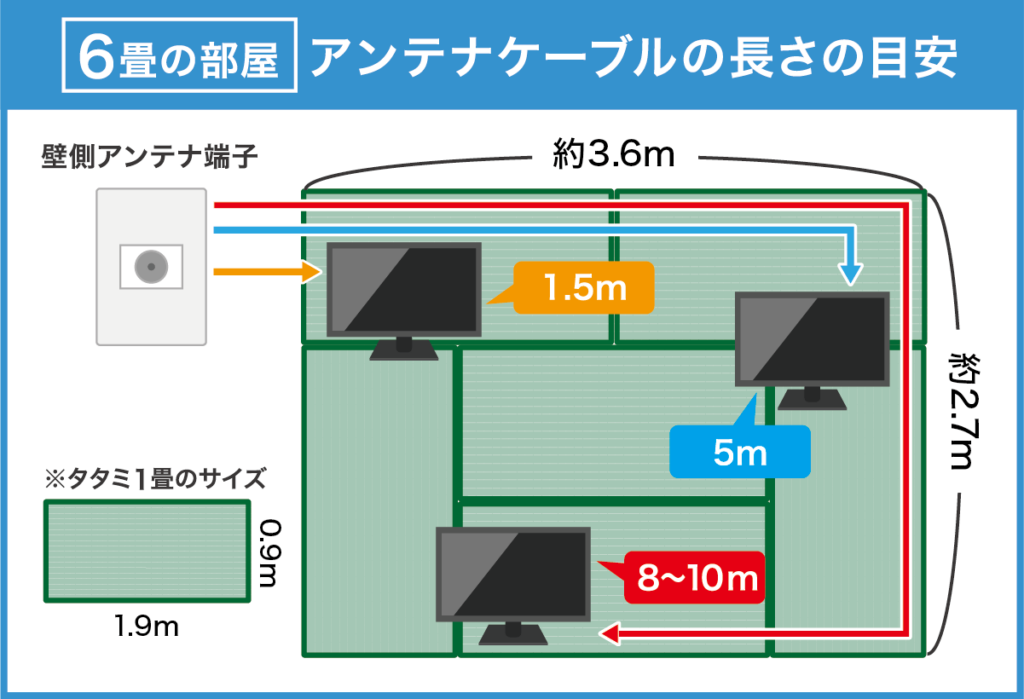

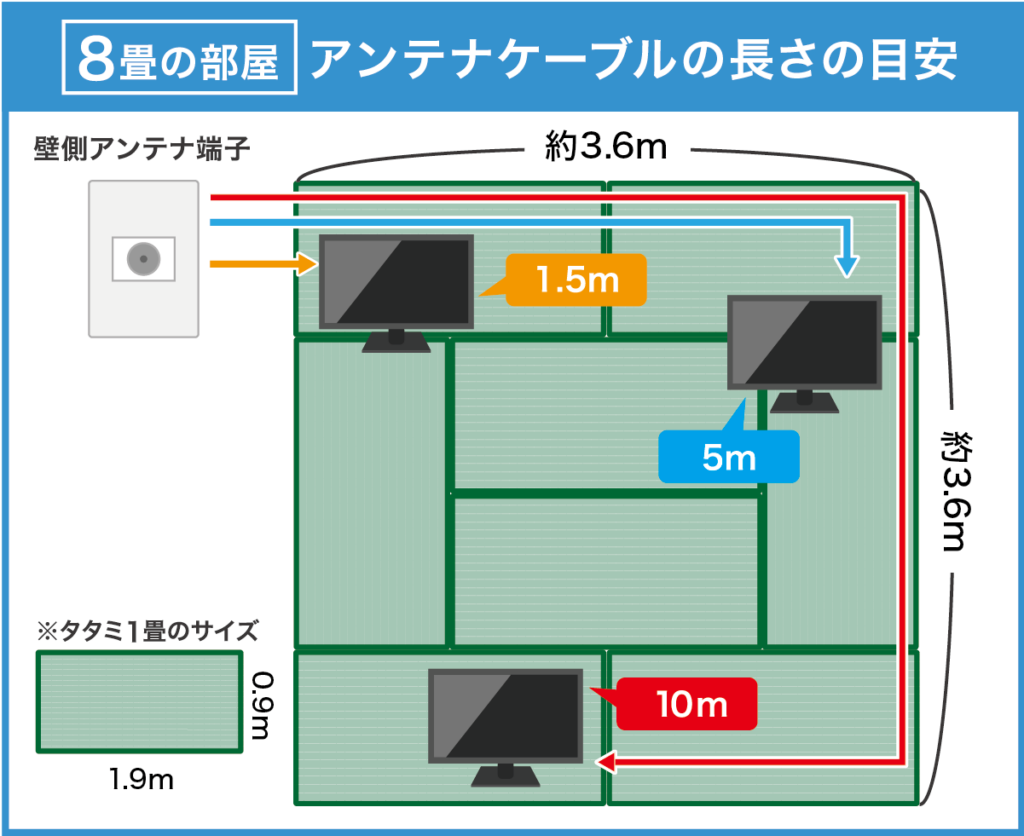

アンテナケーブルの長さの目安

アンテナケーブル(同軸ケーブル)の長さは、アンテナ端子からテレビまでの距離で選びましょう。

以下の図は、アンテナケーブルの長さの目安です。

壁際にテレビを配置する場合、真後ろのアンテナ端子との配線の長さは1.5mが目安です。

6畳、8畳の部屋でアンテナ端子から壁に沿って配置する場合、配線の長さは5mが目安です。また、アンテナ端子と対角線上にテレビを配置する場合は、配線の長さは8m~10mが目安です。

ただし、アンテナケーブルは長くなればなるほど電波の伝達量が少なくなり、テレビの映像が乱れる原因になります。

そのため、テレビはできるだけアンテナ端子に近づけて配線するようにしてください。

先端の形別!アンテナケーブルのおすすめ商品

ここからは、アンテナケーブル(同軸ケーブル)の先端の形別に、おすすめ商品をご紹介します。

アンテナケーブルメーカーは、「HORIC(ホーリック)」がおすすめです。

ケーブルをメインに取り扱っているメーカーで、とにかく安いのが魅力的です。アンテナケーブルの性能は、JIS規格で定められているため、メーカーによって大きな違いはありません。それなら、できるだけ安いアンテナケーブルを選びたいですよね。

また、HORIC 製品は1年保証もついているため、万が一故障しても無償で交換してもらえるのもうれしいポイント。

アンテナケーブルの先端の形別に、HORIC(ホーリック)のおすすめ商品をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

ストレート型のおすすめ商品

| 価格 | Amazon:612円 楽天:550円 |

| 太さ | 4C |

| 長さ | 3m |

| 対応 | 地デジ・4K8K |

両側がストレートのネジ式タイプです。両側がネジ式ですので、小さなお子様が引っ張ってしまっても外れにくいのがポイント。長さは1m~10mから選ぶことが可能。カラーもお部屋に合わせて黒・白から選べます。

L型のおすすめ商品

L型のアンテナケーブルは、以下の商品がおすすめです。

| 価格 | Amazon:612円 楽天:670円 |

| 太さ | 4C |

| 長さ | 3m |

| 対応 | 地デジ・4K8K |

どちらもLの形になっているアンテナケーブルです。約3cmの隙間があれば接続できるため、テレビの裏の空間が狭くてもラクラク接続できます。

長さは、0.5m~10m選べます。こちらも白か黒お好きなカラーが選べます。

L型にはネジ式はありません。アンテナ端子がネジ式でもプッシュ式でも差し込めます。

混合型のおすすめ商品

複合型のアンテナケーブルは、ネジ式とプッシュ式から選べます。

ネジ式のおすすめ商品

| 価格 | Amazon:552円 楽天:670円 |

| 太さ | 4C |

| 長さ | 3m |

| 対応 | 地デジ・4K8K |

片側がストレートの形、もう片側がLの形をしたケーブルです。ストレート側だけネジ式になっています。狭い空間にはLの形、テレビやレコーダーには外れにくいネジ式のストレートの形が接続できる、万能性の高いアンテナケーブルです。

プッシュ式のおすすめ商品

| 価格 | Amazon:612円 楽天:670円 |

| 太さ | 4C |

| 長さ | 3m |

| 対応 | 地デジ・4K8K |

ストレート側がプッシュ式になっている混合型のアンテナケーブルです。アンテナ端子にストレート側を差し込みたいけど、アンテナ端子がプッシュ式になっていている場合は、こちらの商品を選びましょう。

※上記に記載されている金額はすべて税込みです。

※上記に記載される金額は2022年2月2日時点の金額です。

アンテナケーブルは100均にも売っている

アンテナケーブル(同軸ケーブル)は、100均で購入することもできます。

実際にDAISOで調査した結果、1mのアンテナケーブル(4C、混合型)が440円(税込)、2mのアンテナケーブル(4C、混合型)が550円(税込)で販売されていました。(2022年1月26日時点:名古屋栄スカイル店にて調査)

ただし、現時点では長さが1mと2mしかありません。テレビとレコーダーの配線や、テレビ端子の目の前にテレビを設置する方には最適ですが、2m以上のアンテナケーブルをお探しの方は、インターネットや家電量販店で購入するのがおすすめです。

アンテナケーブルのつなぎ方

ここからは、アンテナケーブル(同軸ケーブル)の配線方法をご説明します。

アンテナケーブルの配線は、レコーダーも配線するのか、BS/CSも見るのか、アンテナ端子の形はどうなっているのかなどによって異なります。

さまざまなパターンの配線図をご用意いたしましたので、ぜひ参考にしてみてください。

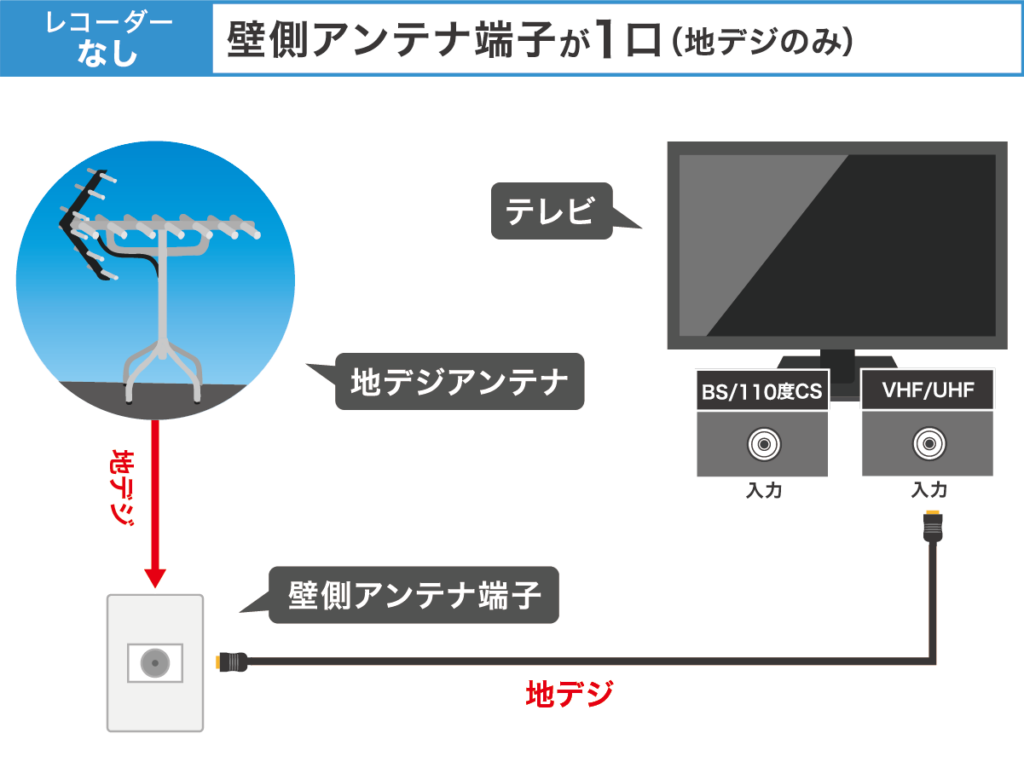

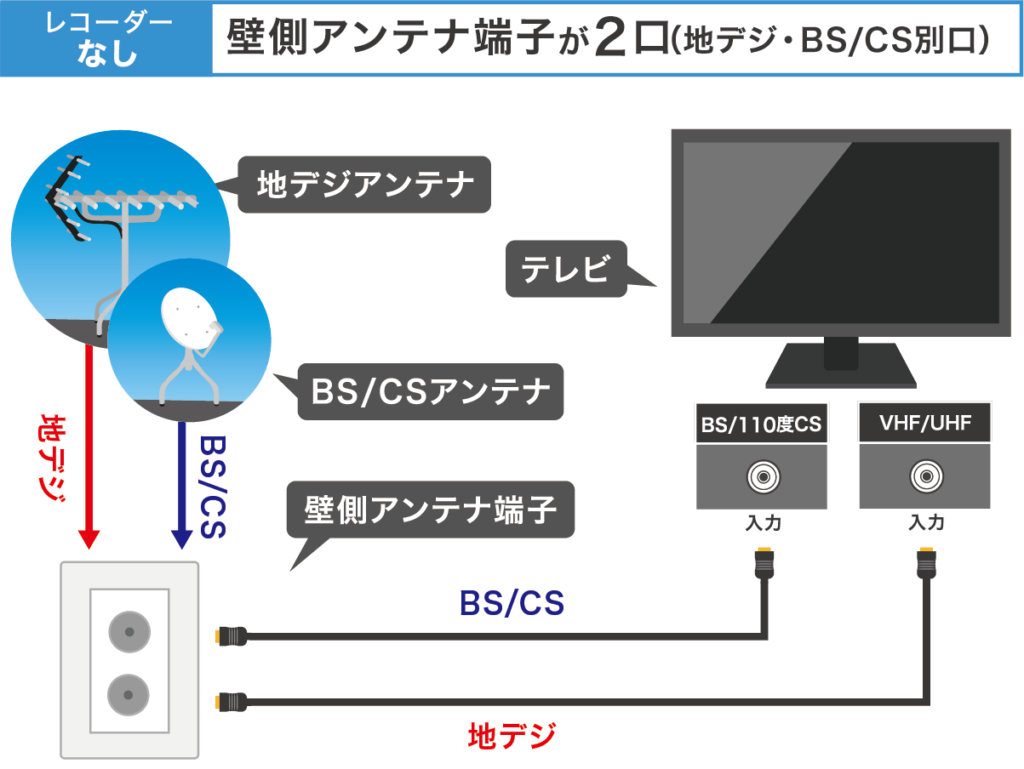

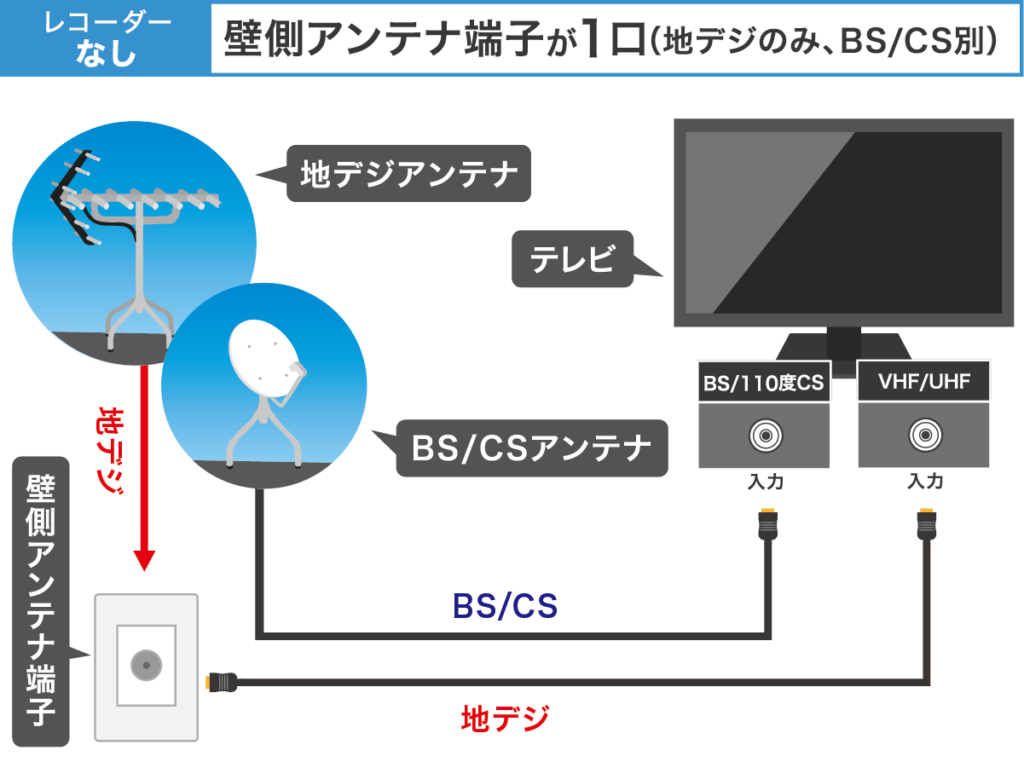

レコーダーなしの配線方法

- 地デジだけ見る場合

- 地デジ・BS/Sを見る場合(アンテナ端子が2つある)

- 地デジ・BS/Sを見る場合(アンテナ端子が1つでBS/CSが独立していない)

- 地デジ・BS/Sを見る場合(アンテナ端子が1つでBS/CSが独立している)

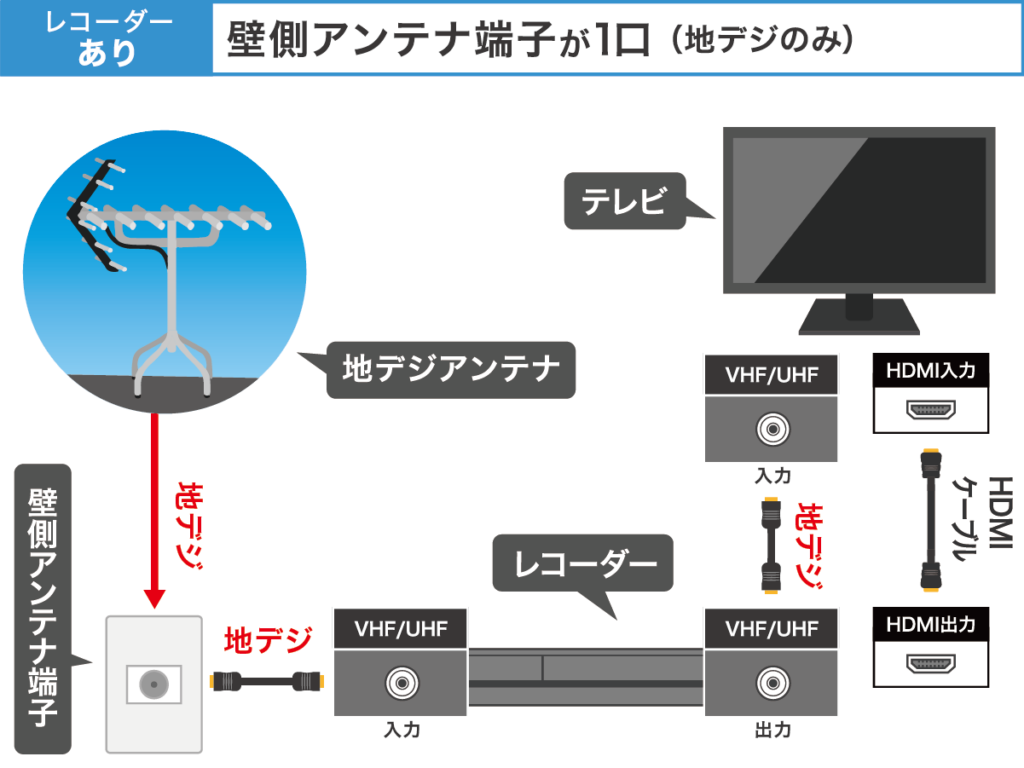

レコーダーありの配線方法

この配線図を見れば、誰でも簡単に配線できますよ。

「レコーダーなし」の配線方法

レコーダーを配線しない方は、以下の配線図をご覧ください。

地デジだけ見たい場合の配線図です。

- アンテナケーブル 1本

地デジとBS/CSを見たくて、アンテナ端子が2つある場合の配線図です。

アンテナ端子が2つある場合、地デジ用とBS/CS用に分かれています。反対につげないように気を付けましょう。

- アンテナケーブル 2本

地デジ・BS/Sを見る場合(アンテナ端子が1つでBS/CSが独立していない)

地デジとBS/CSを見たくて、アンテナ端子が1つの場合の配線図です。

地デジとBS/CSの配線を1本にまとめているため、アンテナ端子には2つの信号が混在しています。地デジとBS/CSの信号を分けるには、「分波器」が必要です。

- アンテナケーブル 3本

- 分波器

or

- ケーブル一体型の分波器 1個(2本一体型)

- アンテナケーブル 1本

or

- ケーブル一体型の分波器 1個(3本一体型)

分波器は、以下の商品がおすすめです。

| Amazon価格:897円 楽天価格:897円 |

※上記に記載されている金額はすべて税込みです。

※上記に記載される金額は2022年2月2日時点の金額です。

ホーリックの分波器ですので、お値段がお手頃です。地デジ・BS/CS接続のケーブル2本と一体型になっており、アンテナ端子への接続は好きな長さのアンテナケーブルを合わせてお使いいただけます。

地デジ・BS/Sを見る場合(アンテナ端子が1つでBS/CSが独立している)

地デジとBS/CSを見たいけど、アンテナ端子にBS/CSを配線しておらず、屋外にBSアンテナを設置する場合の配線図です。

屋外のBSアンテナは、直接テレビに配線します。

- アンテナケーブル 2本

BS/CSアンテナを業者に設置してもらう場合は、BS/CSアンテナ側のアンテナケーブルの購入は不要です。

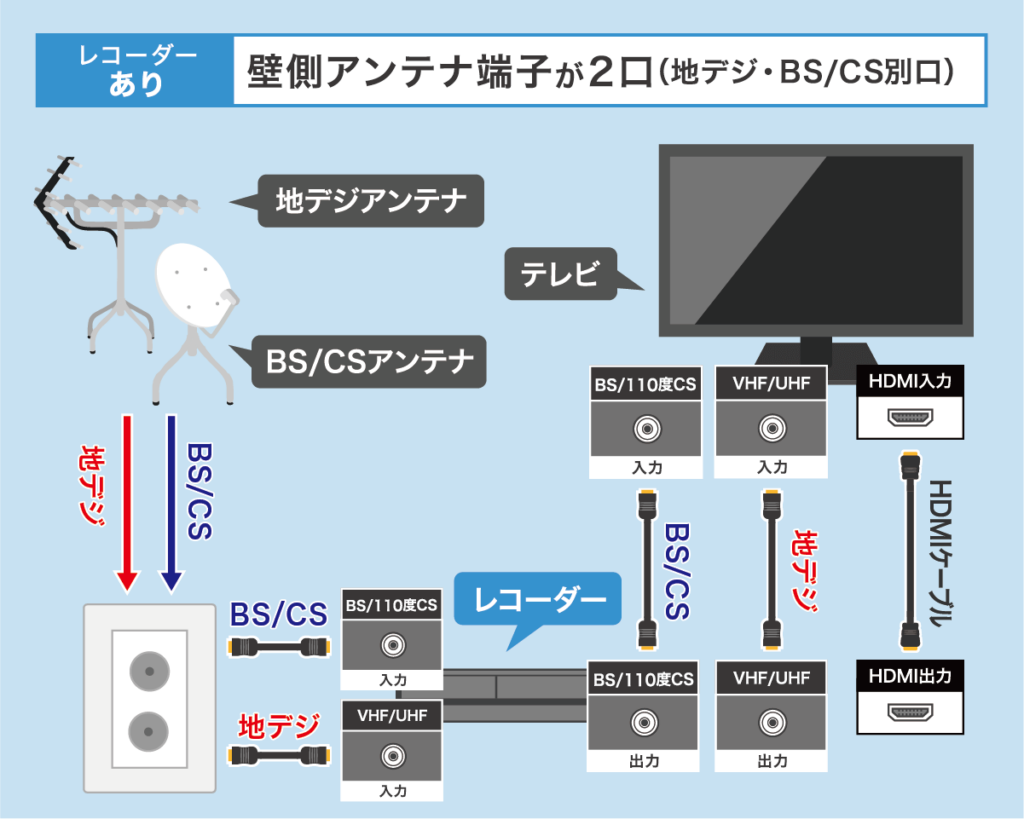

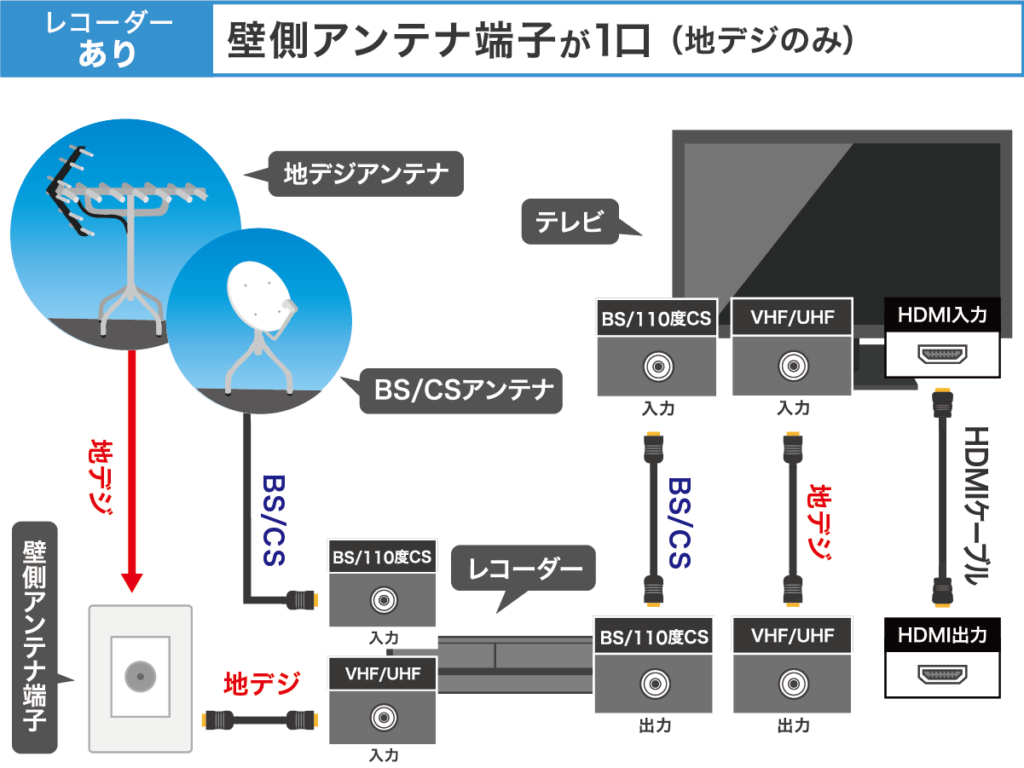

「レコーダーあり」の配線方法

レコーダーを配線する方は、以下の配線図をご確認ください。

レコーダーを追加で配線するだけですので基本は同じですが、必要なアンテナケーブルの本数が増え、HDMIケーブルが追加で必要になります。

HDMIケーブルとは、音声と映像を伝送するケーブルのことをいい、レコーダーを配線するのに必要になります。

地デジだけ見る場合

地デジだけを見たくて、レコーダーもつなげたい場合の配線図です。

- アンテナケーブル 2本

- HDMIケーブル 1本

地デジとBS/CSを見たくて、アンテナ端子が2つある場合の配線図です。

- アンテナケーブル 4本

- HDMIケーブル 1本

地デジ・BS/Sを見る場合(アンテナ端子が1つでBS/CSが独立していない)

地デジとBS/CSを見たくて、アンテナ端子が1つの場合の配線図です。

- アンテナケーブル 5本

- 分波器

- HDMIケーブル 1本

or

- ケーブル一体型の分波器 1個(2本一体型)

- アンテナケーブル 3本

or

- ケーブル一体型の分波器 1個(3本一体型)

- アンテナケーブル 2本

- HDMIケーブル 1本

地デジ・BS/Sを見る場合(アンテナ端子が1つでBS/CSが独立している)

地デジとBS/CSを見たいけど、アンテナ端子にBS/CSを配線しておらず、屋外にBSアンテナを設置している場合の配線図です。

- アンテナケーブル 4本

- HDMIケーブル 1本

BS/CSアンテナを業者に設置してもらう場合は、BS/CSアンテナ側のアンテナケーブルの購入は不要です。

アンテナケーブルの配線方法がわかったら、必要な部材を用意してさっそく配線してみましょう。

次の章からは、アンテナケーブルを購入せずにテレビを見る方法をご紹介していきます。

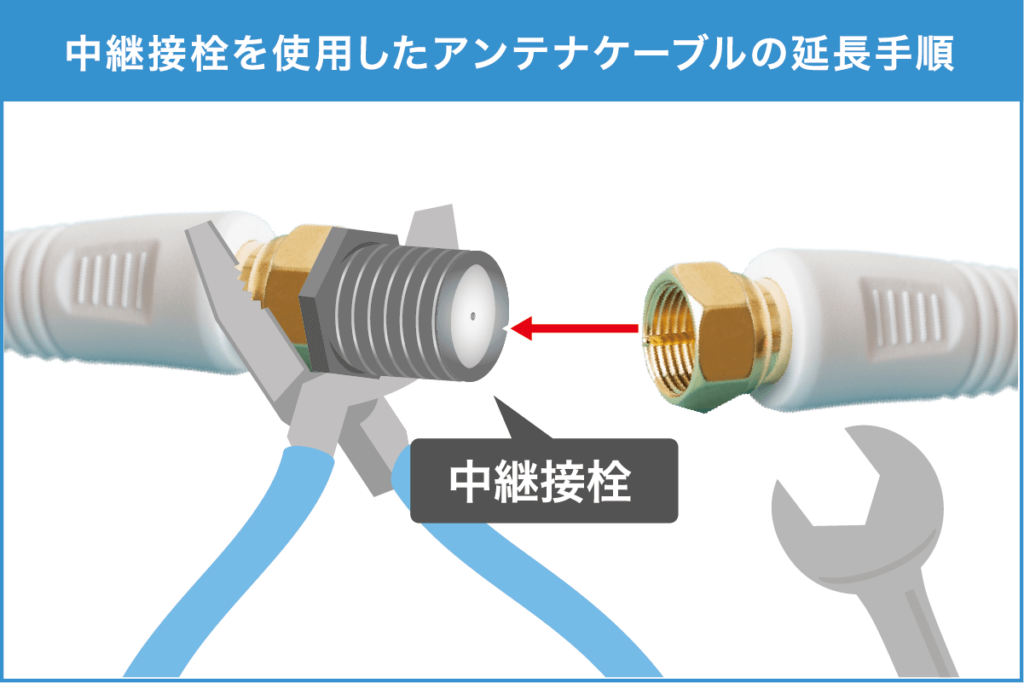

アンテナケーブルは「中継接栓」を使えば簡単に延長できる

テレビの位置を変えたことでアンテナケーブルの長さが足りなくなってしまったら、アンテナケーブル(ネジ式)2本をつなげて延長することも可能です。

アンテナケーブル同士をつなげるには、「中継接栓」を使います。

中継接栓を使ったアンテナケーブルの延長に必要なもの、手順は以下のとおりです。

- ネジ式(F型)のアンテナケーブル 2本

- 中継接栓

- ペンチ

- スパナ

アンテナケーブをテレビやアンテナ端子につなげている状態でしたら、外してから延長するようにしてください。

アンテナケーブルの延長手順

- 中継接栓の両側にアンテナケーブルを手で回しながらつなげる

- ペンチではさんで固定しながら、スパナでしっかり締める

中継接栓のおすすめ商品はこちらです。

| Amazon価格:246円 楽天価格:800円 |

※上記に記載されている金額はすべて税込みです。

※上記に記載される金額は2022年2月2日時点の金額です。

日本アンテナは、アンテナなどを製造する電気機器メーカーです。こちらの商品はF型接栓用ですので、しっかり固定できます。

アンテナケーブルは、中継接栓を使用すれば簡単に延長できます。しかし、前述したとおり、アンテナケーブルは長くなればなるほど電波の伝達量が少なくなってしまいます。

そのため、テレビはなるべくアンテナ端子の近くに配置し、アンテナケーブルが長くなりすぎないように気を付けましょう。

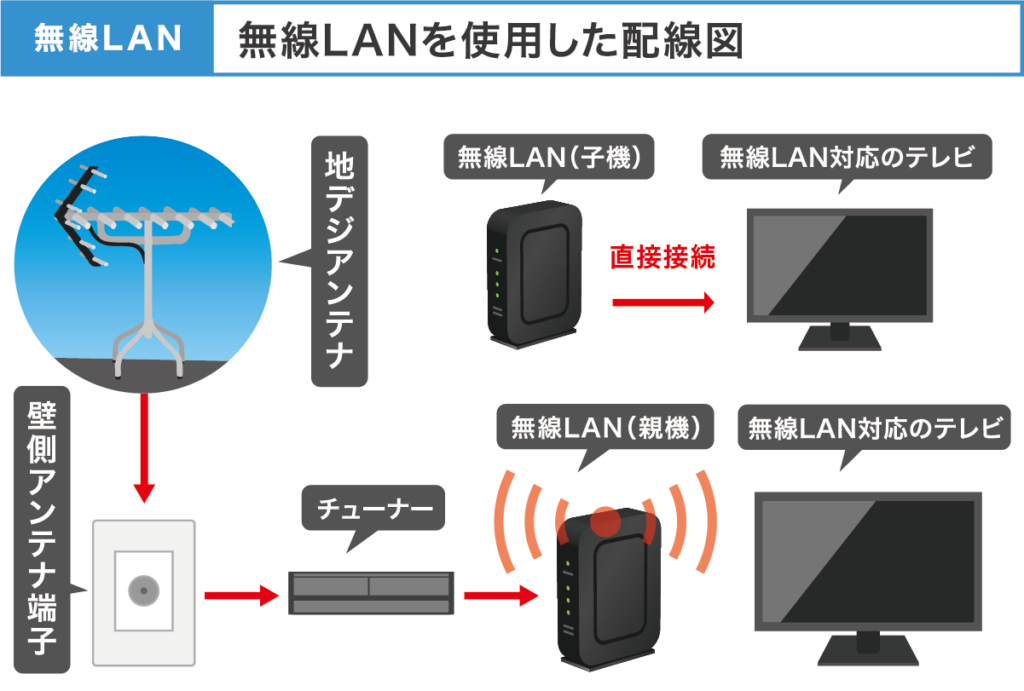

無線LANを使えばアンテナケーブルなしでもテレビは見られる

アンテナケーブルの配線が邪魔に思われる方は、アンテナケーブルの無線化がおすすめです。

アンテナケーブルを無線化すれば、テレビ周りをスッキリ見せることができますよ。

アンテナケーブルを無線化するには、「無線LAN」を使います。無線LANとは、簡単にいうと一定のエリア内で接続できるネットワークに無線で接続することをいいます。

アンテナから受信した電波をチューナーが映像に変換し、無線LANでデータを送信・受信することで、テレビが視聴できる仕組みです。

無線LANでテレビを見るのに必要なもの・接続方法を簡単にご説明します。

- チューナー

- 無線LAN 親機、子機(無線LAN対応のテレビでもOK)

- LANケーブル

- 無線LANをコンセントにつなぎ、電源を入れる

- チューナーと無線LAN(親機)をLANケーブルで接続する

- インターネットの通信を有効にする

- 無線LAN(子機)をテレビとLANケーブルで接続する

- テレビの電源を入れて、ネットワークの設定をする

- インターネット通信をおこなう無線LANを選択し、パスワードを入力したら設定完了

無線LANの詳しい接続方法は、こちらの記事でも詳しくご紹介しています。気になる方はぜひ参考にしてみてください。

まとめ

アンテナケーブルを購入するときは、まずテレビの入力端子がある位置や、テレビの配置場所に合わせて先端の形を選びましょう。

アンテナケーブルの太さは、減衰量と配線のしやすさのバランスがいい「4C」がおすすめです。

アンテナケーブルの長さは、アンテナ端子からテレビまでの距離に合わせて選びましょう

アンテナケーブルを購入したら、ぜひ配線してみてくださいね。

また、ご自宅周辺の電波が十分強い場合に限られますが、室内アンテナを設置するという手段もあります。

室内アンテナであれば、ケーブルも不要なので、もっと手軽に地デジが見られるようになりますよ。

おすすめの室内アンテナについては、こちらの記事でご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

もし「まだアンテナを設置していない」とのことでしたら、ぜひアンテナ110番にご相談ください。

アンテナ110番は、アンテナ業者を無料でご紹介しているサービスです。ご相談いただければ、全国の245以上の加盟店のなかからアンテナ業者をすぐにお探しできますよ。

※対応エリア・加盟店・現場状況により、本日中の施工が難しい場合があります。